本シンポジウムは2024年2月17日に終了致しました。

沢山の方にご参加いただき誠にありがとうございました。

【お知らせ】

2024/07/18 令和4年度〜5年度総合研究報告書を掲載いたしました。

2024/07/18 令和5年度総括・分担研究報告書を掲載いたしました。

2024/07/18 令和6年2月17日開催シンポジウムの「アンケート結果」を掲載いたしました。

2024/02/09 シンポジウムの文字通訳に関する案内を掲載いたしました。

2024/02/09 シンポジウム資料「第4回補装具の効果的なフォローアップに関するシンポジウム」を掲載いたしました。

2024/01/30 シンポジウム資料「【まとめ】課題と必要な取組等について」を掲載いたしました。

2024/01/30 シンポジウム資料「義肢・装具の効果的なフォローアップのために」を掲載いたしました。

2023/12/06 令和6年2月17日開催シンポジウムの参加申込を開始いたしました。

2023/12/06 令和4年度 総合研究報告書を掲載いたしました。

2023/03/31 令和5年2月18日開催シンポジウムの「アンケート結果」を掲載いたしました。

2023/02/13 令和5年2月18日開催シンポジウムの資料「令和4年度中間報告書」の修正版を掲載いたしました。

2023/02/13 令和5年2月18日開催シンポジウムの文字通訳に関する案内を掲載いたしました。

2023/02/03 令和5年2月18日開催シンポジウムの資料「令和4年度中間報告書」を掲載いたしました。

2022/12/28 令和5年2月18日開催シンポジウムの参加申し込みを開始いたしました。

2022/12/28 令和5年2月18日開催シンポジウムの情報を掲載いたしました。

2022/12/28 令和2年度〜3年度総合研究報告書を掲載いたしました。

2022/12/28 令和3年度総括・分担研究報告書を掲載いたしました。

研究背景

補装具は、それを必要とする身体障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで不可欠な用具である。

令和2から3年度に実施した「補装具費支給制度等における適切なフォローアップ等のための研究(20GC1012)」では、治療用装具や補装具の支給およびフォローアップに関して種々の取り組みが各地でなされていることが明らかとなった。

しかし、多くの地域では不適切な補装具を使用し続けている方や、どこに相談をしたらよいのかわからない方等が存在している状況が続いており、課題は山積している。

フォローアップが地域全体の仕組みとして確立しておらず、限られた機関や個人の努力で行われている段階である。

研究目的

本研究は、補装具の適切なフォローアップ等に関する有効性のある対応案を構築することを目的とする。

1年目は数か所の自治体・更生相談所、および補装具製作事業者において、具体的なフォローアップの方策を試行するとともに、併せて利用者支援の方策を具体化する。

2年目は1年目の試行結果を検討し、その方策を修正する。その上で、これら方策を利用するために各関係機関に求められる相談支援体制やIT環境等についても検討を行い、支給からフォローアップまでの実施可能なモデルを提案する。

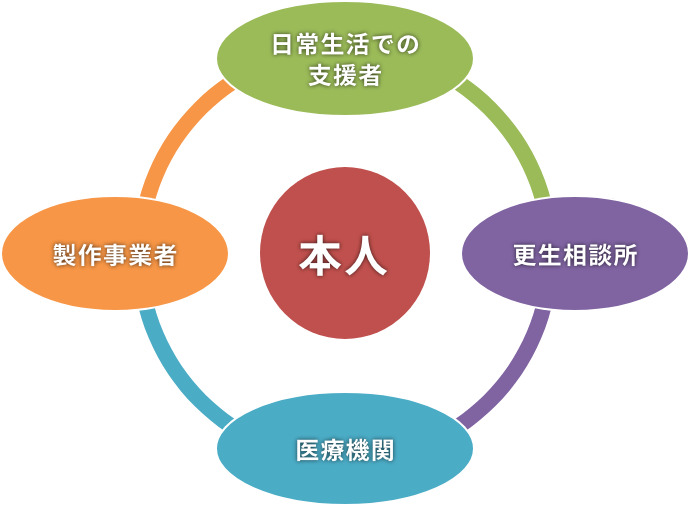

フォローアップに関係する機関

令和4年度~5年度 総合研究報告書

補装具費支給制度等におけるフォローアップ体制の有効性検証のための研究(22GC1010)

本研究は、補装具のフォローアップに関する有効性のある方策を構築することを目的として、1年目は数か所の自治体・身体障害者更生相談所(以下、更生相談所)、回復期リハビリテーション病院等においてフォローアップ方策の有効性の調査及び試行を実施した。また、補装具利用者やリハビリテーション専門職・非専門職等に対する啓発活動、支援も継続した。2年目は、1年目に実施した方策の修正を実施し、①利用者自身が、補装具の適切な利用方法を理解し、適切な利用を行うための取り組みと、②各関係機関が実施するフォローアップの取り組みをまとめて提示した。

補装具のフォローアップシステムは各地域の規模や資源の有無等により異なってくることはやむを得ないが、そうしたシステムを確立するための仕組みづくりを率先して行うことは更生相談所の役割として重要である。また、補装具のフォローアップとは、補装具自体の損耗、不具合だけをみるのではなく、支給された補装具によって、利用者の生活スタイルの変化、活動性の向上が得られたのかを確認していくことでもある。

令和5年度 総括・分担研究報告書

補装具費支給制度等におけるフォローアップ体制の有効性検証のための研究(22GC1010)

本研究は、補装具のフォローアップに関する有効性のある方策を構築することを目的として、1年目は数か所の自治体・身体障害者更生相談所(以下、更生相談所)、回復期リハビリテーション病院等においてフォローアップ方策の有効性の調査及び試行を実施した。また、補装具利用者やリハビリテーション専門職・非専門職等に対する啓発活動、支援も継続した。2年目は、1年目に実施した方策の修正を実施し、①利用者自身が、補装具の適切な利用方法を理解し、適切な利用を行うための取り組みと、②各関係機関が実施するフォローアップの取り組みをまとめて提示した。

補装具のフォローアップとは補装具自体の損耗、不具合だけをみるのではなく、支給された補装具によって、利用者の生活スタイルの変化、活動性の向上が得られたかを確認していく働きかけでもある。フォローアップのシステムは各地域の規模や資源の有無等により異なってくることはやむを得ないが、そうしたシステムを確立することの必要性と仕組みづくりを率先して行う実行性を更生相談所には期待したい。

【令和5年度報告書】

令和4年度 総括・分担研究報告書

補装具費支給制度等におけるフォローアップ体制の有効性検証のための研究(22GC1010)

更生相談所が主体となって補装具のフォローアップに関与する手法として、宮城県、横浜市、北九州市における実践を明示し、有効性を検証した。宮城県の調査からは、補装具フォローアップの機会が定期的に与えられることは利用者にとって有用であり、事業者も行政が要になって行う補装具フォローアップに対して協力的な意向が多いことが明らかとなった。一方で、自治体の業務負担や事業者への対価の問題は大きかった。横浜市における既存の地域リハビリテーション協議会の仕組みを利用した検討会の実施は、他の地域においても設置・開催が可能と思われ、有効な手法のひとつとなりうると考えた。北九州市の補装具管理手帳の有用性は高いが、さらなる普及を図るためには、計画的・継続的な支援が必要である。また、補装具に関する研修会は継続して実施し、補装具制度やフォローアップの必要性の認識を広める必要があると考えた。

回復期リハビリテーション病院では、退院後の外来診療そのものが実施しにくい現状があり、制度上の改善や関係機関との連携が求められた。利用者啓発・支援の観点から、障害当事者による補装具の有効利用の促進を目的に、第4回の義手ミーティングを実施した。過去3年間にわたって実施してきた義手ミーティングの参加者等の分析を行い、医療職を通じた情報提供と動画配信サイト等を利用した情報共有の場を有効活用する必要があると考えた。また、補装具のフォローアップにおいて更生相談所や製作事業者等が体制を整えたとしても、利用者自身が自分の補装具不具合等に気づくことが適切な対応につながる可能性を高めることは明らかである。利用者に対する資料作成をする目的で、医療安全の考え方を取り入れ、「患者参加型医療」に関する資料の検討も実施した。

【令和4年度報告書】

令和2年度~3年度 総合研究報告書

補装具費支給制度等における適切なフォローアップ等のための研究(20GC1012)

更生相談所の調査では、補装具のフォローアップを現在、あるいは以前に実施している更生相談所は全国で18カ所(25%)に過ぎなかったが、そのほとんどが効果や今後の必要性を認識していた。 更生相談所や市町村が要となってシステムを構築することが重要であり、「補装具支給事務取扱指針」に各機関の役割を明記する必要もあると考える。

千葉県内の回復期リハビリテーション病棟と地域リハビリテーション広域支援センターを対象とした調査では、回復期リハビリテーション病棟において外来フォロー、退院後の装具修理、再作製が高率で行われていた。 一方、地域リハビリテーション広域支援センターにおける在宅での装具のフォローアップの実施率は低かった。

補装具製作事業者を対象にした調査では、義肢装具等のフォローアップ体制が製作事業者によって異なり、4分の1の事業者ではフォローアップが行われていないこと、積極的に義肢装具等の状態を利用者に問いかけている事業者が少ないこと、利用者から不具合の連絡があった場合の対応も一定でないこと、が明らかになった。 この調査結果をもとに、ユニークな試みを行っている事業者へのヒアリングを実施したところ、意欲的な事業者も多いが、マンパワーやコストの問題が避けられない障壁となっていた。

筋電義手利用者に対する調査の解析では、当事者同士の情報共有の場の設置が重要であることが明らかとなった。 そのための試行として「義手オンラインミーティング」を3回開催した。各回多くの参加者があり、利用者の情報や交流への需要の高さがうかがえた。

本研究により補装具のフォローアップに関する課題が明らかとなり、具体的手段や事例を紹介・提案することができた。次の段階で必要とされるのは、これらの手段を利用した地域レベルでの仕組みを構築することである。 そうした中で給付事務を担う更生相談所や市町村には中核的役割を期待したい。

令和3年度 総括・分担研究報告書

補装具費支給制度等における適切なフォローアップ等のための研究(20GC1012)

更生相談所の調査では、補装具のフォローアップの実施経験のある更生相談所は、そのほとんどが効果や今後の必要性、地域連携の重要性を認識していた。北九州市では補装具管理手帳の配布を実施し、補装具管理手帳およびフォローアップに関するアンケート調査と支援者向けの講習会を実施した。アンケート調査では、医療従事者の大多数が補装具のフォローアップの必要性を認識していた。

千葉県内の地域リハビリテーション広域支援センターを対象としたアンケート調査では、広域支援センターにおける在宅での装具のフォローアップの実施率が低かった。

ユニークな試みを行っている補装具製作事業者へのヒアリング調査では、意欲的な事業者も多かったが、マンパワーやコストの問題が避けられない障壁となっていた。

義手利用者に対する「義手オンラインミーティング」を開催し、利用者の情報や交流への需要の高さがうかがえた。

利用者と多職種の支援者によるワークショップを開催し、補装具フォローアップシステムに関わる課題について意見を出し合った結果、情報アクセスや利用者自身の意識に対する方策が必要であることがわかった。

補装具のフォローアップに関する更生相談所、地域の医療機関、補装具製作事業者、市町村、リハ専門職等の地域の社会資源との連携、システム作りなどの課題に対し、更生相談所が主体となった支援者への教育やフォローアップの実施、利用者交流の場の設定などの具体的方策を提案できたことは意義があると考える。次の段階で必要とされるのは、これらの方策を利用した地域レベルでの仕組みを構築することである。

【令和3年度報告書】

令和2年度 総括・分担研究報告書

補装具費支給制度等における適切なフォローアップ等のための研究(20GC1012)

身体障害者更生相談所の調査では、補装具のフォローアップを現在、あるいは以前に実施している更生相談所は全国で18カ所(25%)に過ぎなかったが、そのほとんどが効果や今後の必要性を認識していた。

千葉県内の回復期リハビリテーション病棟を対象としたアンケート調査では、当初の予測より高率で外来フォロー、退院後の装具修理、再作製が行われていた。

補装具製作業者を対象にしたアンケート調査では、義肢装具等のフォローアップ体制が製作業者により異なり、4分の1の製作業者ではフォローアップが行われていないこと、積極的に義肢装具等の状態を利用者に問いかけている製作業者が少ないこと、利用者から不具合の連絡があった場合の対応も一定でないこと、が明らかになった。

筋電義手利用者に対するアンケート調査の解析では、当事者同士の情報共有の場の設置が重要であることが明らかとなった。そのための試行として「義手オンラインミーティング」を2回開催した。補装具のフォローアップに関しては、身体障害者更生相談所、地域の医療機関、補装具製作業者、市町村、リハ専門職等の地域の社会資源との連携、システム作りが今後の課題である。

【令和2年度報告書】